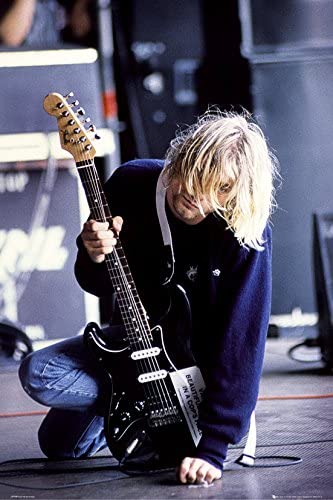

Si pensa spesso a quella notte di Aprile del 1994 e a quel colpo di fucile. Secco, sordo. Come il battito di una grancassa pestata da una Converse sdrucita. Come il finale di un disco, di un disco grunge.

Tutti ci siamo immaginati quella notte, o almeno abbiamo provato a farlo. Perché Kurt Cobain ci ha concesso di immedesimarci in lui, anche se non avrebbe mai voluto reggere sulle sue spalle fragili il peso della sua generazione, né di tutte quelle che hanno sentito e ancora sentono rimbombare quel colpo. Voleva solo che sentissero il suo grido di dolore e di disillusione.

Ci siamo convinti che quella notte con lui sia morto il grunge. Invece è soltanto cambiato, cresciuto, dimostrando che, in fondo, etichettare la musica sotto un genere significa davvero voler uccidere tutto ciò che rappresenta: il tempo e il luogo in cui vive, l’atmosfera che crea, l’esperienza sociale e culturale di cui è lo sfogo. E, soprattutto, le diverse prospettive di chi vi è dentro.

Per il grunge, il luogo è Seattle, il tempo è il decennio tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ‘90. Soundgarden, Nirvana e Alice in chains sono le tre differenti angolazioni di quella stessa esperienza: l’inquietante distensione dei primi, la stanca rabbia dei secondi, l’acida melanconia dei terzi. E poi, per ultimi, sono arrivati i Pearl Jam: la quarta prospettiva di quell’atmosfera, sensibilmente diversa dalle altre.

La quarta prospettiva del grunge

Gli ultimi, non a caso. Gli ultimi a debuttare e gli ultimi a morire. Il loro debutto avviene un 27 Agosto di ventinove anni fa: qualche anno dopo il primo album dei Soundgarden, pochi mesi dopo il primo degli Alice in chains e una manciata di giorni prima di Nevermind, esce Ten.

La quarta prospettiva è un modo radicalmente opposto di respirare la stessa aria, un modo differente di tirarla fuori dagli strumenti e dai polmoni. Energia, vitalità, una inedita, testosteronica esuberanza. Ten sembra lo sguardo di chi entra per la prima volta in quell’atmosfera dopo averne sentito raccontare infinite volte la leggenda.

E all’improvviso diviene chiaro che esiste qualcosa capace di legare Nirvana, Soundgarden e Alice in chains, e che quel qualcosa li slega tutti dai Pearl Jam: la disillusione. Se i primi avevano la coscienza di una fine imminente, la stanchezza di chi ha visto abbastanza da non poter più sopportare oltre, Ten è il disco di chi vede ogni cosa per la prima volta, con la curiosità e l’esaltazione di un bambino.

La vitalità come antidoto alla morte

Eppure Ten e gli stessi Pearl Jam nascono da una morte. Quella di Andrew Wood, avvenuta per overdose a 24 anni, solo qualche giorno prima dell’uscita del primo album del gruppo di cui era frontman, i Mother Love Bone. Un’altra prospettiva da aggiungere all’esperienza del grunge, annichilita prima di esprimersi.

Ricevuta la notizia, il chitarrista della band si chiude in casa, solo, con il suo strumento. Ne esce un mese dopo con alcuni pezzi strumentali, ruvidi, impulsivi, duri, profondamente differenti da quello che aveva suonato fino ad allora. Si getta in studio con il bassista di quella band ormai disgregata, con un altro chitarrista della scena underground di Seattle e con il batterista dei Soungarden. I quattro sono rispettivamente Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready e Matt Cameron: quattro quinti di quella band che sceglierà, di lì a poco, il nome di Pearl Jam.

I brani che registrano hanno titoli provvisori, Dollar Short, Agytian Crave, E Ballad, ma li incidono in un EP che giunge nelle mani di un ragazzo di San Diego. Lui li ascolta, ne scrive i testi e li canta. Quel ragazzo si chiama Eddie Vedder, e i brani diventano Alive, Once e Black: la spina dorsale di Ten.

I cinque si chiudono in studio, in preda ad un fervore creativo che gli permette di registrare l’intero album in meno di due mesi. Il risultato è, appunto, la quarta prospettiva del grunge: una voce potente che si arrampica su grida selvagge e si lascia cadere in travolgenti vibrati, un basso sostenuto, costante, martellante, le chitarre distorte e acute da non assomigliare a niente di quel mondo. Ten ha il vigore di un disco registrato dal vivo da una band hard rock degli anni ’70: la sua unicità sta tutta nella sua istintiva e grezza purezza.

Qualcosa che solo in apparenza supera il grunge, tradendo le sonorità di Nirvana, Alice in Chains e Soungarden. Perché la sua essenza è nascosta nei testi, nel disagio giovanile di Jeremy, nella tentazione morfinica di Garden, nel raptus omicida di Once, nei disturbi psichici di Why go, nella melancolia di Black, nel nichilismo di Porch. La disillusione tipica del grunge scorre anche in questi brani, come nelle altre prospettive. Ma qui è un grido istintivo che non l’accetta e le reagisce come può.

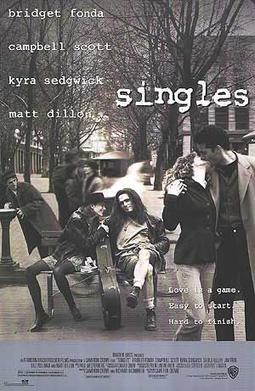

La quinta prospettiva sul grunge: il cinema di Cameron Crowe

Quando leggiamo un romanzo ci immaginiamo i volti dei personaggi e i loro gesti. Ascoltando Ten accade lo stesso: a tratti si ha l’impressione di vedere Vedder che si arrampica come una scimmia impazzita sulle impalcature del palcoscenico per tuffarsi sulla folla in delirio, McCready e Gossard che fanno flirtare le loro chitarre mentre si alternano in assoli, Ament che salta selvaggio dando stoccate con le dita alle corde spesse del suo basso e il sudore che sprizza come un’aureola sul capo di Matt Cameron nel momento in cui schiaffeggia il piatto della sua batteria.

Immagini che vediamo con la nostra mente e che qualcuno ha deciso di imprimere sulla pellicola cinematografica: il suo nome è Cameron Crowe. Se non avesse avuto una smodata passione per il cinema, probabilmente, avrebbe ceduto alla sua debolezza per la musica, e più che ottenere un musicista, oggi, avremmo perso un ottimo regista.

È lui ad aver immortalato quegli anni, è lui ad aver dato a quell’atmosfera un’immagine oltre la musica. E Pearl Jam Twenty è solo l’opera in cui più esplicitamente ce la concede attraverso un racconto documentaristico. Perché il grunge a ben guardare, si può ritrovare dentro ogni film di Crowe come un’altra sua prospettiva, stavolta cinematografica. Da Vanilla Sky ad Almost Famous, passando per Jerry Maguire ed Elizabethtown: commedie che corrono sul ciglio della disillusione per mettere in scena una serie di possibili reazioni ad essa. Proprio come fanno i Pearl Jam, proprio come la loro musica è la miracolosa sopravvivenza ad una condanna a morte iscritta nei geni stessi di quel panorama di Seattle.

E c’è un momento in quel luogo e quel tempo in cui anche il cinema di Crowe ha la stessa istintiva energia del primo album dei Pearl Jam. Un momento in cui il grunge è vivo e vegeto, in ogni suo componente, e tutti (o quasi) prendono parte a quella sua celebrazione cinematografica che è il film Singles. La seconda commedia di Crowe, giovane, istintiva, senza dubbio non altrettanto riuscita come Ten, ma un’opera viva che mette in scena l’atmosfera di quella Seattle grunge, e lo fa meglio di quanto possa fare qualsiasi documentario, perché la imprime sulla pellicola nel momento stesso in cui sta respirando, il 1992.

Dopo questo film la vita artistica di Crowe si è fermata per qualche anno, mentre il grunge proseguiva il suo percorso con Versus dei Pearl Jam, Dirt degli Alice in chains e In utero dei Nirvana.

Il colpo di fucile

Poi, forse non troppo all’improvviso, quel colpo di fucile. E tutto è cambiato.

È come se chi sarebbe morto ne avesse acquisito la consapevolezza assoluta e chi sarebbe sopravvissuto lo avrebbe fatto anche per gli altri. Con una coscienza diversa, con una maturità inedità, con una prospettiva nuova capace di cambiare il grunge, senza abbandonarlo alla sua morte.

Ascoltate pure Vitalogy per capirlo, l’album che i Pearl Jam hanno registrato a cavallo tra il Novembre del ‘93 e l’Ottobre del ’94: esattamente in mezzo, quel colpo di fucile.

Da quel momento, è come se il colpo continuasse a rimbombare nelle orecchie di tutto il grunge e non fosse più sufficiente alzare il volume per smettere di sentirlo. Da quel momento bisogna abbassarlo. Così, se si è attenti, si riesce ad ascoltare il canto ironico di Layne Staley, frontman degli Alice in chains, uno di quelli che sapeva di dover morire:

“My pain is self-chosen,

at least, so the prophet says.

I could either burn

Or cut off my pride and buy some time”

[Il mio dolore è auto-inflitto,

almeno così dice il profeta.

Potrei bruciare

O rinunciare al mio orgoglio e comprare del tempo]