Se solo ritrovassi il biglietto di quel concerto. Sono sicuro di averlo conservato da qualche parte.

Ho visto ieri su Internet che qualcuno lo vendeva a 70 euro. Non lo venderei mai, ma almeno lo terrei da qualche parte, al sicuro dai tarli, al sicuro dall’oblio.

Il fatto è che so di averlo già fatto qualche tempo fa questo stesso, identico ragionamento. Solo non ricordo piu qual era per me in quel momento il posto sicuro dove riporlo.

Magari è da qualche parte sulla libreria, sommerso dalle decine di cd che tengo sparsi, fuori dalle loro custodie. Oppure è nascosto dentro uno di quelle centinaia di romanzi che li circondano senza ordine logico, a fargli da segnalibro.

Se solo ci fosse ancora Daphne. Lei sapeva dare un ordine al mio caos.

In verità lo so che non lo sto cercando abbastanza: forse è solo perché non voglio davvero ritrovarlo. D’altronde questo disordine in cui vivo è il mio rifugio: le cose restano nascoste, così come i ricordi.

A volte, almeno.

Altre volte riemergono, dovunque siano sommerse, e mi cadono sotto gli occhi proprio quando le stavo finalmente dimenticando.

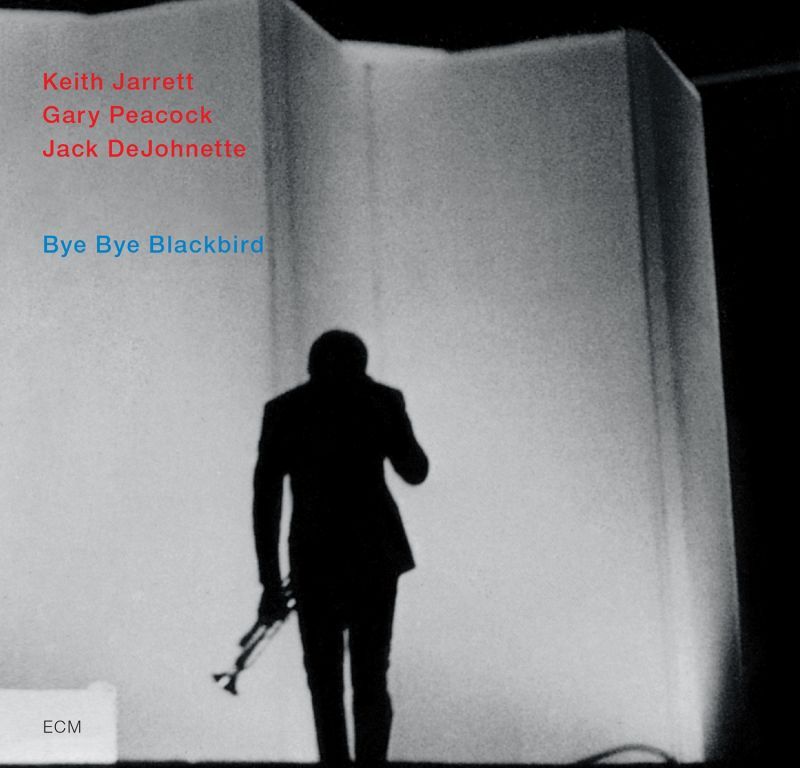

Come quella sera di fine Luglio, qui a Roma, allo Stadio Olimpico. Dev’essere passato qualche anno, ora non ricordo precisamente quanto. Suonava Miles Davis.

E nessuno, nessuno tra tutte le persone presenti quella sera pensava che quella sarebbe stata l’ultima volta che lo avrebbe visto suonare. Eppure ognuno di loro, nel momento in cui comparve, solo con la sua tromba sul palcoscenico buio, fu immediatamente certo che quel concerto non lo avrebbe mai dimenticato.

Mi voltai per un attimo a guardare Daphne, accanto a me: l’ombra nera di Miles Davis era talmente ingigantita dal faro che lo illuminava da permettermi di scorgerla dentro i suoi occhi verdi.

Ricordo che lei non si accorse del mio sguardo, perché le note solitarie della tromba la stavano già trascinando con loro, facendo spazio a quei demoni notturni e inquieti addormentati nel fondo dell’inconscio.

Poi, come se qualcuno aprisse finalmente una finestra chiusa sul mondo, irruppero un basso e una batteria. Le luci sul palco si accesero sul resto della band e mi resi conto di aver trattenuto il respiro per tutto quel tempo in cui Miles era rimasto solo sul palco con la sua tromba.

Anche Daphne si rilassò, perché si voltò verso di me e mi sorrise, come a rassicurarmi, come a rassicurarsi. Il suono sintetico di una batteria campionata ha permesso al basso di liberare il suono funky e alla tromba di intonare le prime note di Perfect Way.

Da quel momento in poi, le luci del palco sarebbero state inutili se avessimo voluto vedere Miles Davis suonare la tromba. Lo sapevamo tutti che, come suo solito, si sarebbe voltato, dando per tutto il concerto le spalle al suo pubblico.

Qualche anno prima aveva ammesso che lo faceva per rispondere al razzismo, contro quei bianchi che seguivano una musica che non gli apparteneva. Poi si è trasformato in un gesto consueto, qualunque fosse il pubblico, come se la sua intolleranza si fosse estesa ad un’altra razza, quella degli ascoltatori, facendosi pura misantropia.

Forse è proprio per questo che, lentamente, pezzo dopo pezzo che suonava con la sua band, mi rendevo conto di aver avuto un privilegio, quello di vederlo suonare la sua tromba, solo, di fronte a me, nella sua ombra nera. E non attendevo altro che quel momento si ripetesse.

Ma si voltò ancora verso il pubblico, ogni volta che un musicista della band si arrampicava in un assolo, solo per sventolarci in faccia un cartello con su scritto il nome di chi lo stava realizzando.

A pensarci ora, forse era solo il suo ennesimo gesto di oltraggio nei confronti del pubblico. Credo che in quel momento ne ebbi un lieve sentore, ma subito si dissolse quando attaccò Human Nature al doppio della velocità del disco. Daphne mi prese la mano, senza smettere di fissare il palco sul quale la tromba accelerava e si snodava in quegli intricati percorsi modali della mente nei quali Miles Davis amava perdersi e ritrovarsi.

Poi le luci si spensero e Daphne mi strinse forte la mano. Si accese un flebile faro alle spalle di Miles, sufficiente per rimandarci la sua ombra gigante, rivolta verso di noi.

Era leggermente chino su se stesso, la tromba stretta tra le mani e poggiata sulle labbra, senza suonare. Mi accorsi che ancora una volta stavo trattenendo il respiro.

In sottofondo, quasi provenissero da un altro luogo, la tastiera e il basso iniziarono a puntellare la struttura di Time after time, il pezzo pop di Cindy Lauper che Miles Davis amava tradurre nel suo linguaggio, esaltandolo con la sua tromba e lasciando che esso la esaltasse.

La sua tromba emise tre note. Poi si ammutolì di nuovo. La stretta di Daphne si faceva sempre più forte: ora la sentivo tremare.

Altre tre note e una breve pausa, stavolta, prima che la tromba si spargesse nell’aria con una cascata di note, frasi musicali armoniche e a tratti dissonanti, che, nell’impressione di una stonatura, gemevano come a ritrovare la strada persa.

La mano di Daphne nella mia iniziò a tremare più forte.

L’ombra nera di Miles Davis si fece all’improvviso ancora più grande, sollevandosi in posizione eretta, con la tromba lontana dalle labbra, immobile. Sembrava fissare un punto alle nostre spalle, oltre il pubblico, ormai totalmente solo con se stesso e i suoi demoni.

Sentii la mia gamba vibrare e mi resi conto che le mani tremanti erano le mie.

Non ricordo le parole che ci scambiammo io e Daphne alla fine. Non le ricordo, credo, perché non erano importanti.

Mi piace pensare che non abbiamo detto nulla, in realtà. Che siamo tornati a casa in silenzio. E in silenzio ci siamo spogliati, in silenzio abbiamo unito i nostri corpi, in silenzio abbiamo proseguito la musica di Miles Davis.

Sono semplici ricordi, ormai. Ma se trovassi quel maledetto biglietto, almeno riuscirei a collocarli in un anno preciso.

Miles Davis mori esattamente due mesi dopo quella sera, questo non posso dimenticarlo. Era il 28 Settembre.

Ma di quale maledettissimo anno, questo non lo so. E potrei scoprirlo, se solo ritrovassi quel biglietto, qui tra questo caos.

“Lo stai ancora cercando?”, mi domanda con tono dolce una voce alle mie spalle.

Mi volto con un sorriso, con la stessa gioia che avrei se lo avessi finalmente trovato.

“Quando sei nato?”, gli chiedo.

Fa un sospiro e risponde paziente:

“Il 23 Aprile del 1992, papà”.

“Ora ricordo”, rispondo avvicinandomi ai suoi occhi verdi, “grazie Miles”.